近日,鄭州大學基礎醫(yī)學院王建課題組聯(lián)合華大生命科學研究院,利用單細胞轉錄組和時空組學技術Stereo-seq,成功繪制了全球首個小鼠腦出血模型腦組織的單細胞分辨率“時空圖譜”,首次揭示了血腫及其周邊呈現(xiàn)空間梯度分布的基因表達模式,并在腦出血后遠端腦區(qū)檢測到靜息態(tài)神經(jīng)干細胞向活化狀態(tài)轉換的特征基因。這些發(fā)現(xiàn)為深入理解腦出血后的局部和全局反應提供了寶貴的資源,為腦出血時空動態(tài)病理過程的理解提供了新的視角和方向,有望助力臨床上該疾病的早期診斷與治療。

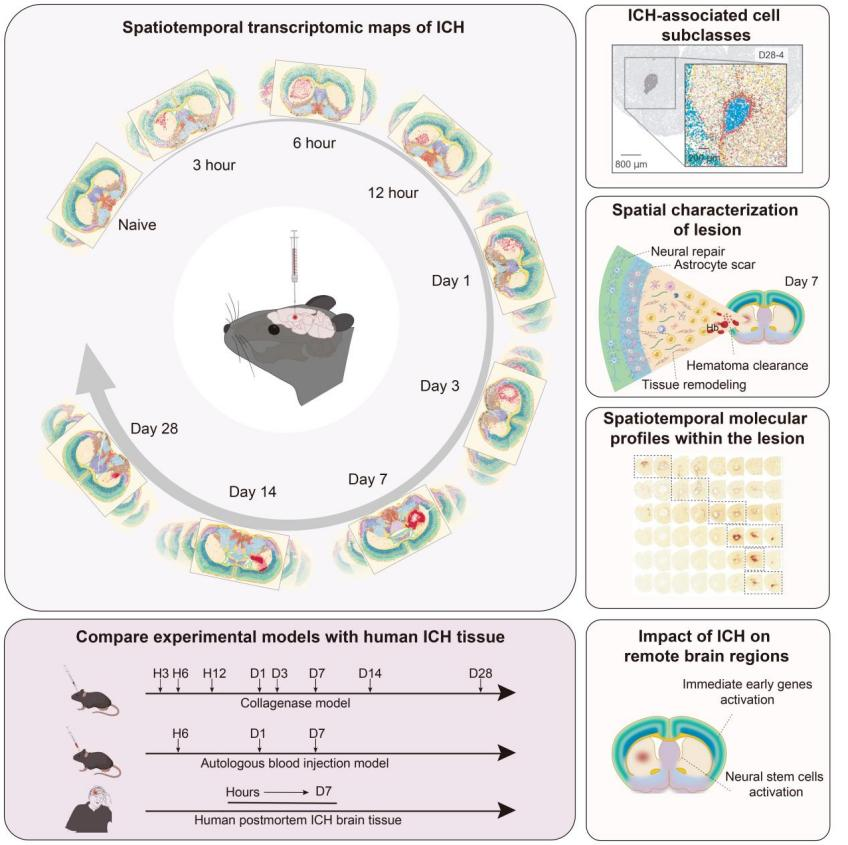

研究團隊構建了膠原酶誘導的小鼠腦出血模型,利用空間轉錄組Stereo-seq技術獲取了來自3,342,277個細胞的空間轉錄組數(shù)據(jù),覆蓋腦出血后的8個關鍵時間點,系統(tǒng)繪制了腦組織中細胞類型的時空反應圖譜。生物信息學分析識別出26種主要細胞類型,又進一步劃分為47個神經(jīng)元亞類,28個膠質(zhì)細胞亞類,7個免疫細胞亞類及17個血管相關細胞亞類等。

本研究鑒定出17種在受損半球顯著富集的“腦出血相關細胞亞群”,并且發(fā)現(xiàn)在腦出血后1天內(nèi),血腫中心神經(jīng)元死亡,星形膠質(zhì)細胞(AC_6)、少突膠質(zhì)細胞(OLG_6、OLG_8)和小膠質(zhì)細胞(MGL_3、MGL_5)在血腫周圍區(qū)域明顯聚集。腦出血后3天,AC_6在病灶區(qū)域富集。腦出血后第7天起,AC_6和OLG_6共同在出血邊界形成典型的“膠質(zhì)瘢痕”,出血核心區(qū)域則以巨噬細胞(MAC_1、MAC_2)為主。值得關注的是,在腦出血后第7天,病灶區(qū)域逐漸形成相對封閉的空間結構,伴隨著多種功能基因分別在血腫中心、病灶外圍及病灶邊緣的空間梯度表達,表明第7天是腦出血后“清除—修復”機制啟動的關鍵時間窗口。

為驗證上述發(fā)現(xiàn)的可重復性,研究人員構建了自體血誘導的腦出血小鼠模型,發(fā)現(xiàn)兩種模型在腦組織病理表現(xiàn)和關鍵基因表達上高度一致的同時存在模型特異性的變化。

相關研究成果以“Spatiotemporal transcriptomic maps of mouse intracerebral hemorrhage at single-cell resolution”為題發(fā)表在Cell子刊Neuron(中科院一區(qū)Top期刊)上。該研究成果得到國家自然科學基金,國家重點科技發(fā)展計劃等項目的資助。

論文鏈接:

https://doi.org/10.1016/j.neuron.2025.04.026